Le narslon (ou tronpèt malbar) est un petit hautbois à perce conique joué à La Réunion par les descendants des engagés indiens. Il est indissociable du tambour morlon, avec lequel il forme un orchestre que les musiciens nomment, le plus simplement du monde, morlon-narslon.

Instruments de musique

Narslon - Un hautbois en terre réunionnaise

publié par

William Tallotte

01 novembre 2023

On entend le narslon lors des cérémonies et des fêtes hindoues célébrées dans les chapelles « malbar » (sapèl) et les grands temples tamouls (koylou) de l’île. On l’entend aussi hors d’un contexte rituel, au cours de manifestations d’origine religieuse où la dimension récréative domine, comme Dipāvālī, la grande fête pan-indienne des lumières. On l’entend encore, comme pour rappeler les liens que l’esclavage puis l’engagisme ont scellé entre cultures indiennes et malgaches, au gré de quelques enregistrements de maloya.

Le voyage, de l’Inde à La Réunion

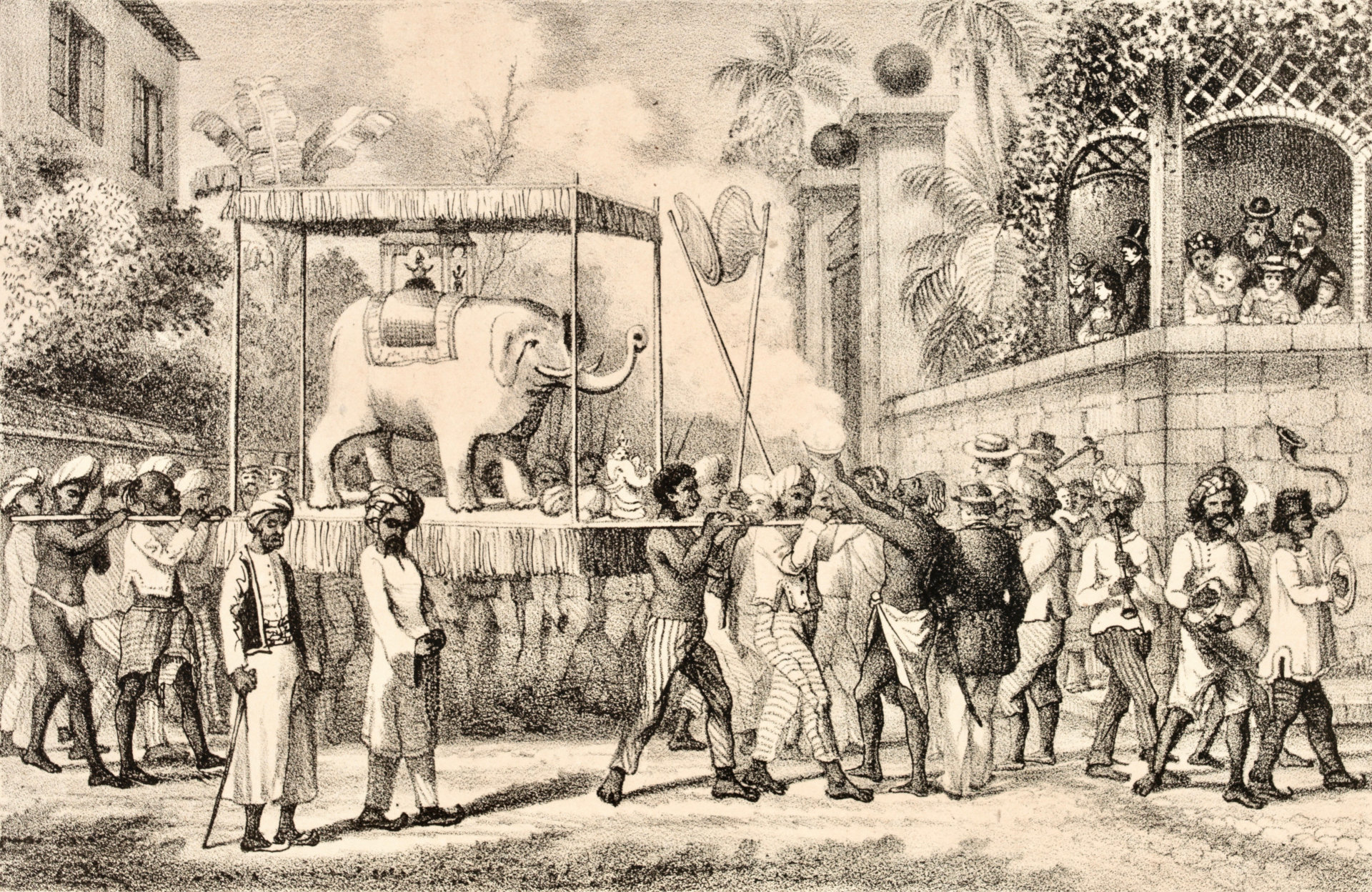

Les sources historiques attestent qu’un hautbois d’origine indienne était joué à La Réunion dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’iconographie fournit quelques exemples, dont une estampe de l’Album de l’île de la Réunion, datée de 1880, sur laquelle est représentée une troupe de musiciens précédant la procession de deux divinités hindoues sises sur un éléphant (Illustration 2). Le hautbois est ici accompagné d’un tambour, d’une trompe et de cymbales, formant ainsi un orchestre dont la composition est toujours d’actualité (Illustration 1).

Les textes comptent eux de nombreux exemples, mais il faut savoir les interpréter. Les auteurs du XIXe siècle évoquent en effet des aérophones d’origine indienne, mais confondent souvent le hautbois (à anche double ou quadruple) avec la clarinette (à anche simple) ou la flûte (à biseau). C’est notamment le cas de Louis Maillard qui, dans ses Notes sur l’île de la Réunion (Bourbon) (1862), décrit en des termes peu courtois les chants des engagés indiens, concluant que

[…] "l’on abandonnerait volontiers le théâtre de leur réunion en les entendant chanter, si par avance on ne s’en était tenu éloigné à cause de l’accompagnement obligé de tambours, de timbales dans tous les tons, et de flûtes de bambous à trois notes." (Maillard, Louis, Notes sur l'île de la Réunion (Bourbon), Paris, Denetu, 1862).

Au regard de ce que nous savons (1) sur la conformation des orchestres indiens et (2) sur les instruments indiens présents à La Réunion à cette époque, ces flûtes étaient sans doute des hautbois. Rappelons, entre autres arguments, que les timbales, plus encore que les tambours, sont systématiquement associées dans le monde indien aux hautbois ; et que les flûtes à deux ou trois trous de jeu sont absentes de l’instrumentarium sud-indien.

Parallèlement aux sources iconographiques et textuelles, les instruments conservés par les musiciens réunionnais dans le cadre familial permettent de se faire une idée plus précise des premiers hautbois indiens arrivés sur l’île. Le plus bel exemple est sans doute l’un des instruments préservés par la famille Mounichy (Figure 3), qui aurait voyagé du pays tamoul à La Réunion vers 1880 dans les bagages du père d’Émilien Mounichy (Illustration 4).

La filiation indienne du narslon

Le hautbois de l'illustration 3 est un nākacuram (du sanskrit nāgasvara, tamoulisé nāgasvaram) – terme tamoul qui devint, en créole réunionnais, narslon. À l’instar de ses variantes modernes, cet instrument était joué au sein d’ensembles instrumentaux appartenant à des traditions musicales distinctes. Autrement dit, il pouvait, avec une anche et une technique de jeu adaptées, être incorporé à des orchestres relevant aussi bien des catégories classique/classical (comme le periya mēḷam, l’orchestre des temples brahmaniques) que populaire/folk (comme le naiyāṇṭi mēḷam ou tout autre orchestre de hautbois et tambours traditionnellement affilié à un temple de bas statut). Deux éléments interdépendants permettent cependant d’émettre quelques hypothèses sur la filiation du narslon : l’anche et, corrélativement, la musique.

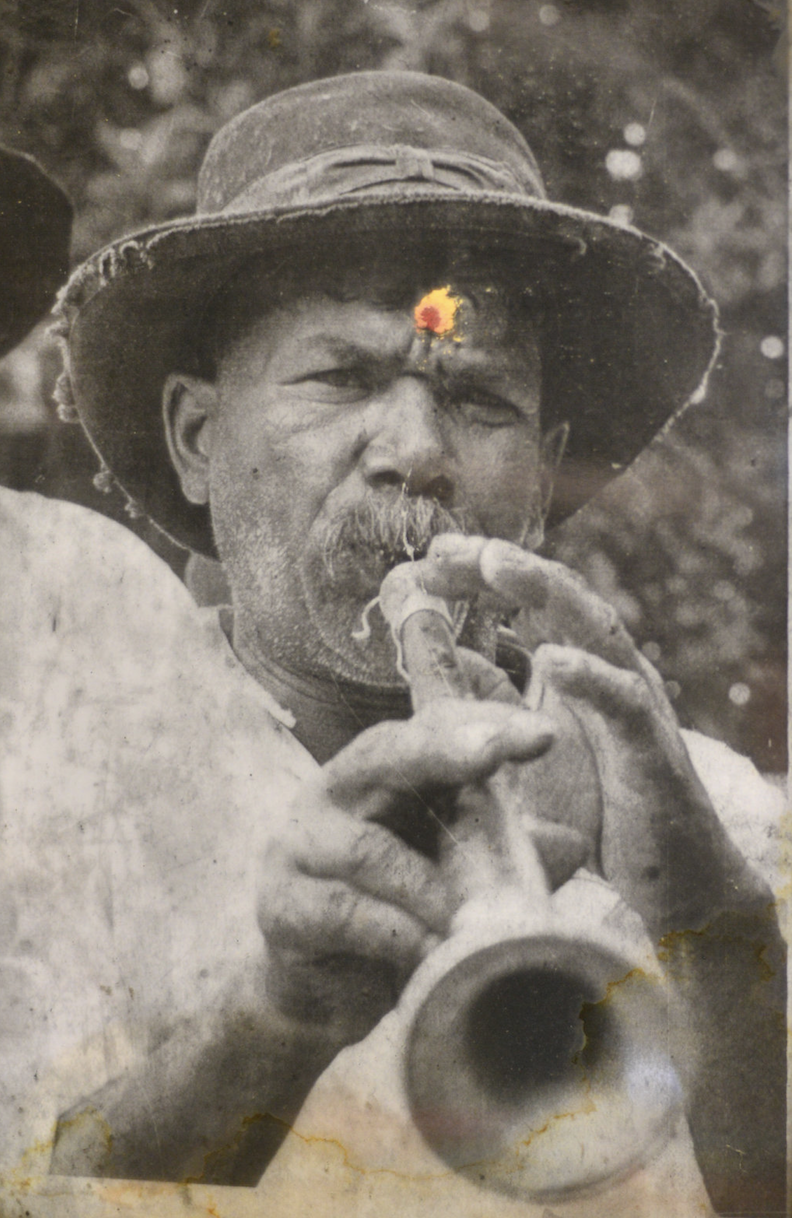

L’anche utilisée par les joueurs de narslon – par Émilien Mounichy, ses contemporains et la plupart des musiciens actuels – est une anche quadruple fixée au bout d’un tube de métal (Illustration 5). Elle est insérée dans la bouche, au-delà des incisives, et n’offre pas la possibilité de moduler le son via la pression, plus ou moins forte, des lèvres.

Les anches similaires à celles du narslon sont utilisées au Tamil Nadu dans les traditions hautboïstiques des communautés situées au plus bas de l’échelle sociale – tradition dont la musique, comme celle du narslon, se base sur des airs simples composés de quatre ou cinq notes. Mais s’il paraît légitime de rattacher la tradition du narslon à l’une de ces traditions (comme celle de l’uṟumi mēḷam), rien ne permet cependant de préciser cette hypothèse, faute de données historiques suffisantes sur ces traditions dans les principales zones de recrutement des travailleurs engagés : Madras, Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon, etc. Tout le moins peut-on suggérer, pour le pays tamoul, que la tradition du narslon ne trouve sans doute pas sa source, sinon de manière marginale, dans une tradition hautboïstique qui utilise des anches doubles, plus imposantes, autorisant non seulement le développement d’une technique de pince, mais aussi le jeu d’une musique qui se base, explicitement ou non, sur la notion de mode mélodique ou rāga : la tradition du nāgasvaram, dans ses versions classique (periya mēḷam) et populaire (naiyāṇṭi mēḷam) ; ou celle de la mukha vīṇā (dans le cadre, par exemple, du théâtre dansé terukkūttu).

Vers une multiplication des styles et des genres ?

Malgré des pratiques relativement unifiées, les musiciens de narslon ont pu développer au fil du temps des styles distincts. On notera par exemple, en comparant les illustrations 4 et 6, une position différente de la main droite et l’utilisation, dans le deuxième cas, d’une pirouette – disque offrant un meilleur maintient de l’anche dans la bouche et l’usage du souffle continu.

Qu’en est-il aujourd’hui de la tradition du narslon ? Les mouvements identitaires qui, dès les années 1970, prônent le remplacement d’un hindouisme populaire, issu des campagnes sud-indiennes, par un hindouisme de hautes castes, l’ont semble-t-il fortement affaiblie. Dès les années 1980, de nombreux temples sont transformés et consacrés sur le modèle des temples brahmaniques. Les associations qui relaient ce mouvement font alors venir des architectes et des prêtres du pays tamoul, mais aussi des joueurs de nāgasvaram. De leur côté, de nombreux réunionnais d’ascendance indienne partent en Inde suivre une formation religieuse ou musicale. Les joueurs de narslon se trouvent alors concurrencés sur leur propre terrain, et pris en étau entre ceux qui voudraient préserver les héritages religieux et culturels de leurs ancêtres et ceux qui, au contraire, voudraient les remplacer pour mieux les oublier.

Mais cette grande scission, qui reste aujourd’hui d’actualité, a plutôt donné lieu à des formes hybrides qu’à des schismes. On trouve ainsi sur l’île, des joueurs de narslon traditionnels, des joueurs de nāgasvaram, indiens ou réunionnais, et des joueurs de hautbois (mixtes de narslon et de nāgasvaram, voire d’autres hautbois indiens) qui oscillent entre les deux traditions.

William Tallotte

Illustration 1: Orchestre morlon-narslon composé de deux joueurs de hautbois narslon, trois joueurs de tambour morlon, deux joueurs de cymbales tarlon et d’un joueur de trompe. Temple Siva Chanmouga Naada, Saint-Louis, février 2020. William Tallotte.

Glossaire

Dipāvālī (sanskrit) : fête pan-indienne des lumières, célébrée à La Réunion depuis la fin des années 1980

koylou (créole < tamoul kōyil, « temple », « maison du roi ») : temple indo-réunionnais d’influence brahmanique, où les offrandes de nourriture faites aux divinités sont uniquement végétariennes

mēḷam (tamoul) : tambour ; orchestre de tambours incluant ou non des hautbois

morlon (créole < tamoul mēḷam) : tambour cylindrique à deux faces joué à La Réunion

mukha vīṇā (sanskrit) : hautbois indien de petite taille

nāgasvaram (< sanskrit nāgasvara) : hautbois associé à la musique « classique » de l’Inde du Sud

naiyāṇṭi mēḷam (tamoul, « orchestre de raillerie ») : orchestre tamoul de hautbois et tambours attaché aux temples de bas et moyen statut

nākacuram (tamoul < sanskrit nāgasvara) : voir nāgasvaram

narslon (créole < tamoul nākacuram) : hautbois d’origine indienne joué à La Réunion

periya mēḷam (tamoul, « grand orchestre ») : orchestre sud-indien de hautbois et tambours attaché aux temples brahmaniques

rāga (sanskrit) : mode mélodique ; concept

sapèl (créole < français chapelle) : désigne à La Réunion les temples de plantation, qui incluent le sacrifice sanglant

tarlon (créole < tamoul tāḷam < sanskrit tāla) : cymbales de taille variable jouées à La Réunion

terukkūttu (tamoul) : théâtre dansé du pays tamoul

uṟumi mēḷam (tamoul) : orchestre tamoul de hautbois et tambours (ou seulement de tambours) attaché aux temples de bas statut