Amie lectrice, ami lecteur, attention ! Les lignes qui suivent peuvent avoir deux effets sur votre organisme : soit « zot bous i fé dlo », (« votre bouche fait de l’eau » : vous salivez d’envie), soit vous vous sentirez limite « ragoulés » (rassasiés, repus, proches de l’écœurement) car nous allons parler d’un sujet – disons même « du » sujet – important par-dessus tout : manger.

Musiques de La Réunion

La Réunion fait chanter les marmites

publié par

David Chassagne

19 octobre 2023

La cuisine, en effet, est omniprésente dans la musique réunionnaise. Et contrairement à certaines apparences, si La Réunion sait faire chanter les marmites, ce n’est pas seulement pour rire mais parce que nous touchons là le cœur de l’identité créole. Tout comme la musique, la cuisine incarne un art de vivre aux contours aussi gustatifs ou odorants que politiques, économiques ou sociaux.

Rien d’étonnant, donc, à ce que l’on parvienne, sans trop forcer, à compiler une quantité presque indigeste de titres directement consacrés aux plats créoles. Nous avons ainsi à peu près tous les caris possibles : Bringèle (Michel Admette), Langouste (Jean-Marc Pounoussamy), Ti muzo (Maperine), Bichiques (Ignace Almar)... Nous pouvons les accompagner d’un Bouillon brèdes (Jean Albany/Jules Arlanda, chanté par Maxime Laope), de Piments bien forts (Michou). Sauf si vous préférez un Tit queue la morue (Joël Manglou). À moins que vous n’optiez pour une douceur sucrée genre Bonbon banane (Titi et Nouvel Air), Bonbon coco (Jules Arlanda), Canne mapou (Georges Fourcade–Jules Fossy), Gouyaviers par pintes ou Grillées pistaches (Louis Jessu-Jules Arlanda)... Listes loin d’être exhaustives, vous l’aurez compris.

Bouillon brèdes, interprété par Maxime Laope (Lahope) et le Club Rythmique, extrait du 45 Tours Jackman 40225.

Bouillon brèdes, interprété par Maxime Laope (Lahope) et le Club Rythmique, extrait du 45 Tours Jackman 40225. Les apparences sont donc joyeuses : la chanson (surtout le séga) étant une chronique de la vie quotidienne, on chante la cuisine parce qu’elle fait partie de nos délices, nos envies, nos journées. Sans hésiter, avec un humour détonnant, à la sacraliser, comme le célèbre « L’assassin » publié par Jean-Paul Volnay en 1993, qui reprend une phrase que lui chantait son père, l’habille à toute vitesse de quatorze plats créoles en trois minutes pour une chanson destinée « à boucher un trou » sur la bande d’enregistrement. Conséquence : il est désormais criminel de mettre du safran dans les brèdes mouroum sans que quiconque sache vraiment pourquoi. Avec humour aussi, un certain Henri Madoré s’amusera à jouer sur les sonorités de Coca-Cola Cacolac, deux boissons qui n’ont pourtant rien de créole, tout comme Luc-Donat avec la rime ultra-riche Boucané, cheminée.

Cari bringèle, interprété par Michel Admette, extrait du 45 Tours Affejee AFJ 103.

Cari bringèle, interprété par Michel Admette, extrait du 45 Tours Affejee AFJ 103. Mais, comme on dit en créole, « i zoué pa èk manzé », « on ne joue pas avec la nourriture », et lorsqu’elle se retrouve dans les chansons, c’est aussi parce que, consciemment ou non, elle raconte les aspérités de l’âme créole.

Bicique la Rose, interprété par Les Jokarys, extraits du 45 Tours Jackman 40112.

Bicique la Rose, interprété par Les Jokarys, extraits du 45 Tours Jackman 40112. Dans ce registre, le répertoire du groupe Baster est riche d’enseignements. Le « manzé » chanté par Thierry Gauliris est d’abord empreint de nostalgie. « Mèt un pé de riz au feu, un rougail sounouk si côté », entend-on dans Mang salé, tandis que « le samedi nou té sava rode tamarin, avec sa nou té fé in lo sucré », pendant que les adultes préparaient un gâteau dans la cuisine (Marmay lontan). Mais il est aussi porteur, marqueur d’identité revendiquée : « Moin la bezoin kiltir mon péi, manioc patate do ri mayé pou nou manzé » (Mon lémé), « Mwin la bezwin la tèr po plant maniok, po plant patat, plant do riz mayi, mon bousé manzé » (Bibizako). Nous sommes ici au point central de la cuisine en tant qu’élément constructeur, fédérateur d’une réunionnité issue du mélange, du métissage. Exactement ce que chanteront, trente ans après, Baster, Lindigo avec « Kosa néna dan marmit’ la ». Sur la couverture du livret de ce disque, un volcan qui fume, comme si La Réunion n’était rien moins qu’une marmite géante d’odeurs, de saveurs, de convivialité.

Canne mapou, interprété par Les Jokarys, extrait du 45 Tours Dindar 25 014.

Canne mapou, interprété par Les Jokarys, extrait du 45 Tours Dindar 25 014. Cette convivialité, une chanson tubissime la résume parfaitement : Pic-Nic chemin volcan d’Ousanousava dans laquelle, autour des marmites de « zembrocal, rougail saucisses, cari volaille », se retrouve toute la famille pour manger en plein air, dans les Hauts de La Réunion, où sont ancrées les traditions. Un hymne, en quelques strophes, à la créolité. Et une chanson qui, écoutée aujourd’hui, fleure bon la nostalgie. À moins que la madeleine de Proust péi ne soit « in ti liqueur Marie Brizard en compagnie d’un pâté créole » glissés, toujours par Ousanousava (en l’occurrence Frédéric Joron), dans la chanson culte Grand-mère.

Chanter la cuisine, c’est évidemment mettre en musique et les personnes sans qui le « manzé » est inimaginable : les producteurs, avec d’innombrables morceaux en l’honneur du métier pénible de planteur ou de coupeur de cannes, ou encore les pêcheurs (Pêcheur Terre-Sainte d’Ousanousava, Mon mari pêcheur de Jules Fossy et Georges Fourcade...) et leurs prises (Bichiques la monté chanté par Marie-Armande et Henry-Claude Moutou ou encore par Pierrette Payet ou Michel Admette).

Gouyaviers par pinte, interprété par Marie-Armande et Henry-Claude Moutou et l'orchestre les Play-Boys - extrait du 45 Tours Soredisc 20 026.

Gouyaviers par pinte, interprété par Marie-Armande et Henry-Claude Moutou et l'orchestre les Play-Boys - extrait du 45 Tours Soredisc 20 026. Mais ce sont aussi les lieux où tout s’achète et se vend : le « bazar » (marché forain) et la « boutique chinois ». N’est-ce pas « dan milieu bazar » que Lisa perd son « z’anneau » (Rend z’anneau là Lisa, initialement chanté dans les années 1950 par Benoîte Boulard et Raymond Aliqui). C’est bien aussi « en sortant ti bazar » que Pierrot Vidot tombe sous le charme d’une mystérieuse inconnue, dont il décrit la beauté là encore à l’aide de références goûteuses : « Toué lé jolie, ton dent lé blanc comm’ de riz... ton zié brille comm’grain letchis ».

Problème cari, interprété par Isabelle et Yolaine Zemia, extrait du 45 Tours 830446.

Problème cari, interprété par Isabelle et Yolaine Zemia, extrait du 45 Tours 830446. Quant à la boutique, c’est bien là que « Chinois i vend la liqueur », comme le chante Williams Justine, tandis que Jeanine et les Piros lancent un cinglant « Chinois rend mon monnaie » juste après avoir acheté « deux kilos zareng ».

Car la cuisine, c’est aussi de l’économie pure et dure, et si l’on chante la nourriture, c’est aussi parce qu’on en manque, premier signe de richesse ou de pauvreté. « Sak nana la pou gaté sak la point la point du tout » (« ceux qui en ont en ont tellement que ça pourrit, ceux qui n’ont rien n’ont rien du tout »), chante Françoise Guimbert dans « Sak la poin ». Bien plus tôt, dans La Rosée Tombé, Maxime Laope racontait : « La case mon monmon mi mange cari la volaille, la case chinois là waya, mi mange le rein sounouk ».

Mme Fin Mizo, interprété par Jean-Paul Volnay et les Tropic de Paris, extrait de la cassette Zoli défo, SEDM 0S 44483.

Mme Fin Mizo, interprété par Jean-Paul Volnay et les Tropic de Paris, extrait de la cassette Zoli défo, SEDM 0S 44483. Plats de riches, plats de pauvres ? Les chansons vous le disent. La morue, par exemple, est systématiquement représentée comme le repas de basses classes : « Mi comprend pas comment la morue i vend bon marché » entend-on dans Mon mari pêcheur, ou mieux : « Quand moin sera riche, mi mangera pi la morue », assène Jules Joron dans le fameux morceau Séga la morue d’Ousanousava. Quant au riz, aliment central de La Réunion post-départementalisation, il pose déjà problème en 1975, comme le chante Jean-Claude Thévenin : « Baisse le prix le riz, augmente le prix whisky bann gro blan néna l’argent, nou zenfan la mizère, nou voi l’enfer sur la terre ». Cinquante ans plus tard, le refrain fonctionne encore.

À l’inverse, c’est aussi dans l’alimentation que l’on mesure les changements d’époque. Ainsi, dans les années 70, Luc Donat demande à boire un Cognac-Perrier, signe d’une Réunion modernisée où « Nana l’auto i roule partout, Saint-Denis, Saint Gilles ça la bien changé, Progrès aussi l'amène la télé, Marmaille l'est jeune, L'a d'venu yéyé ». Réunion lontan ou Réunion de demain ? Une histoire de goûts, finalement.

Cognac perrier, interprété par Luc Donat, extrait du 45 Tours Dindar 25 024.

Cognac perrier, interprété par Luc Donat, extrait du 45 Tours Dindar 25 024. Terminons enfin avec une petite curiosité, glanée sur la piste n°5 de l’un des albums marquants des années 2000, Cilaos, de la chanteuse Iza. Pendant tout juste 29 secondes, vous entendez le « touc touc » du pilon dans un mortier (d’un calou dans un pilon, en créole réunionnais), puis le clic-cloc d’une cuillère contre une assiette, le « tchiiii » de l’huile au fond d’une marmite et le doux son du couvercle que l’on referme. On vous le dit depuis le début : ici, les marmites chantent. Et toujours juste.

À Maurice aussi...

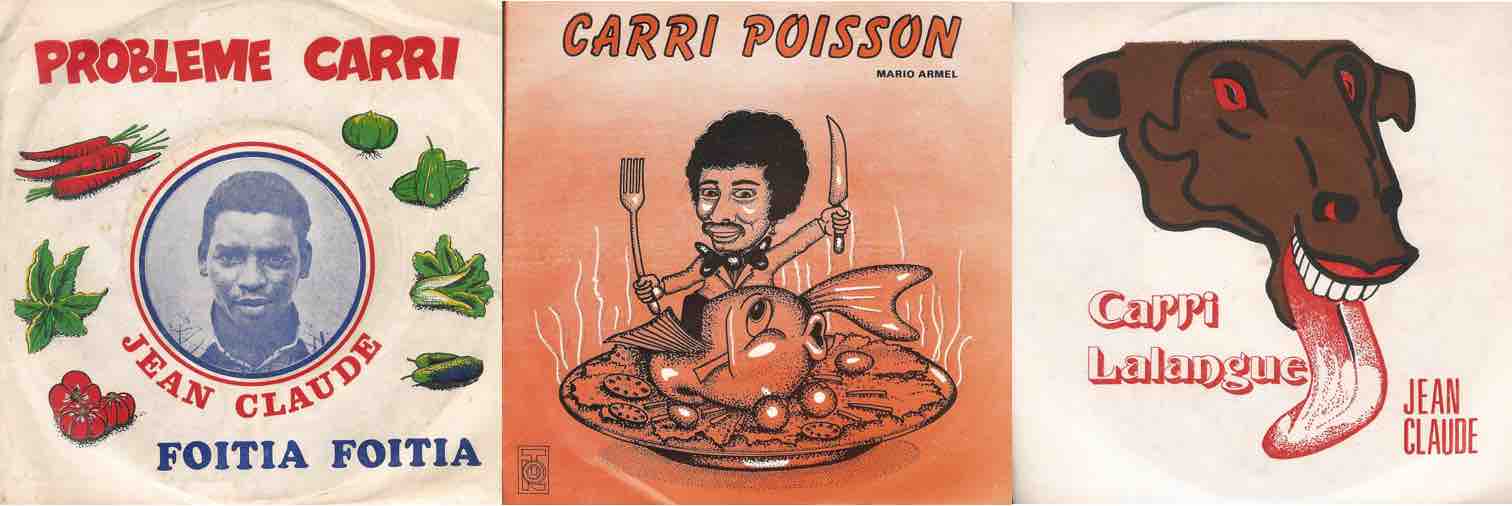

Fouiller dans les enregistrements réunionnais, c’est immanquablement faire émerger des titres de l’île Maurice où, là-bas aussi, la nourriture fait partie du répertoire. Citons juste le célèbre « Alouda limonade » ou le « Cari ourit coulère socolat » de Cyril Labonne, le « Brède Mouroum » de Yoko. Et bien sûr le « Problème carri » de Jean-Claude Gaspard, où le choix du carri devient une question pratiquement existentielle !

Alouda limonade interprété par Ciryl Labonne extrait du 33 Tours Jackman LPJ 177.

Alouda limonade interprété par Ciryl Labonne extrait du 33 Tours Jackman LPJ 177. David Chassagne

BONUS

Carri canard, par Daniel Vabois, extrait du 33 Tours Z'histoires créoles Auvidis PFAV 4002.

Carri canard, par Daniel Vabois, extrait du 33 Tours Z'histoires créoles Auvidis PFAV 4002.