« Mariaz la pa badinaz », dit-on en créole réunionnais. On ne badine pas avec le mariage car c’est sérieux, toujours un peu risqué, et cela exige un engagement réciproque sans que l’un(e) des deux, au fil du temps, ne finisse par trahir l’autre.

Musiques de La Réunion

Les magnifiques enfants de l'électro-maloya

published by

David Chassagne

11 octobre 2023

Aussi les premiers qui tentèrent d’unir musiques traditionnelles réunionnaises et musiques électroniques essuyèrent des salves de critiques, nombre d’incompréhensions, de doutes. N’était-ce pas sacrilège de faire convoler ainsi le maloya, musique de la terre, organique, faite d’instruments de bois et de peaux et transmise par les ancêtres, avec des sonorités industrielles, musiques de machines, urbaines, d’une froideur clinique ? En apparence l’affrontement entre deux mondes.

Pourtant, quatre décennies après la publication des premiers bans de cet étonnant mariage, le constat est sans appel : les enfants qui en sont nés sont magnifiques, créatifs, à la fois grands gosses tendus vers demain et marmailles respectueux de la source, des entrailles. Ils et elles ne cessent de fabriquer des identités nouvelles, de défricher de nouveaux terrains, façonnant le « Digital Kabar », du nom d’un album compilation publié en 2019 par le prestigieux label InFiné. Une appellation qui recouvre, plus encore qu’une esthétique, une démarche incessante d’alliages subtils entre « l’avant » et « l’après ».

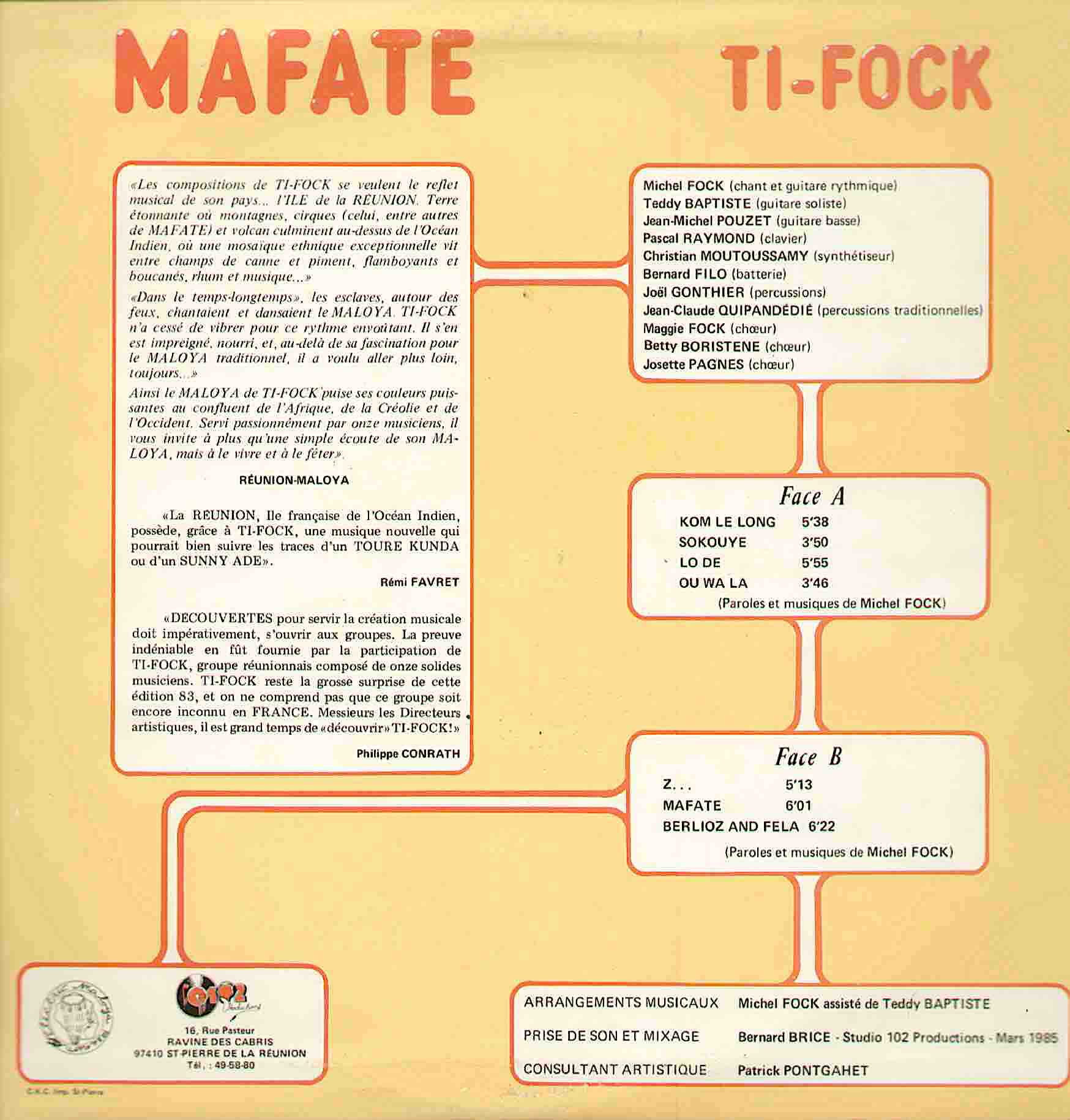

Indéniablement, le premier qui organise les fiançailles entre maloya et techno est Ti Fock, dont le père était un sacré musicien de bal. Dès 1984, l’artiste réunionnais a droit à un article dans « Libération » qui le décrit comme produisant de la « musique ethnofuturiste », du « techno maloya » ou encore du « maloya progressif ». Au fond, Ti Fock se situe dans la lignée de ceux qui avaient déjà marié le maloya avec le rock, Carousel en tête, sauf que cette fois, les instruments ne sont plus seulement électriques mais électroniques. Dans l’étourdissant album « Mafate », il inclut les machines dans une recherche aux confins du jazz, de la musique latino, toutes frontières tombées.

Une boîte à rythmes pourrait donc remplacer les roulèr, pikèr et kayamb ? Manifestement oui et les années 90 vont se présenter comme un vaste champ d’expérimentations. Ce sont les années « rave » où les fêtes clandestines se multiplient ici comme ailleurs sur la planète. Des DJ (L’Abuse, Nicox, Zorteil...) métissent leurs sets avec des extraits de maloya. L’Abuse, venu du Pays Basque après avoir découvert l’électro en Allemagne, achète sa première TR 808, boîte à rythme Roland, « pour un prix dérisoire chez Fo Yam » l’un des rares (et chers) magasins de musique de La Réunion.

Commencent alors à poindre les premières évidences : il s’agit bien d’un mariage de raisons, au pluriel plutôt qu’au singulier, car en maloya comme en électro, rien n’est vraiment raisonnable ni raisonné. Ce qui lie d’abord ces deux musiques, c’est la transe basée sur la rythmique : binaire pour l’électro, ternaire pour le maloya, mais dans les deux cas un appel au corps et à l’esprit pour que l’un et l’autre sortent de leurs gonds. Mais nous y reviendrons plus tard. Car un autre lien est d’ordre un peu plus « politique ». Jusqu’aux années 80, le maloya était vu comme une menace par les autorités, considéré comme porteur de revendications autonomistes voire indépendantistes. Or les autorités, dans les années 90, craignent l’électro – qu’on appelle alors « techno » - qu’ils considèrent comme véhiculant drogues et troubles à l’ordre public. Il fallait bien qu’un jour ces deux musiques « clandestines » se retrouvent.

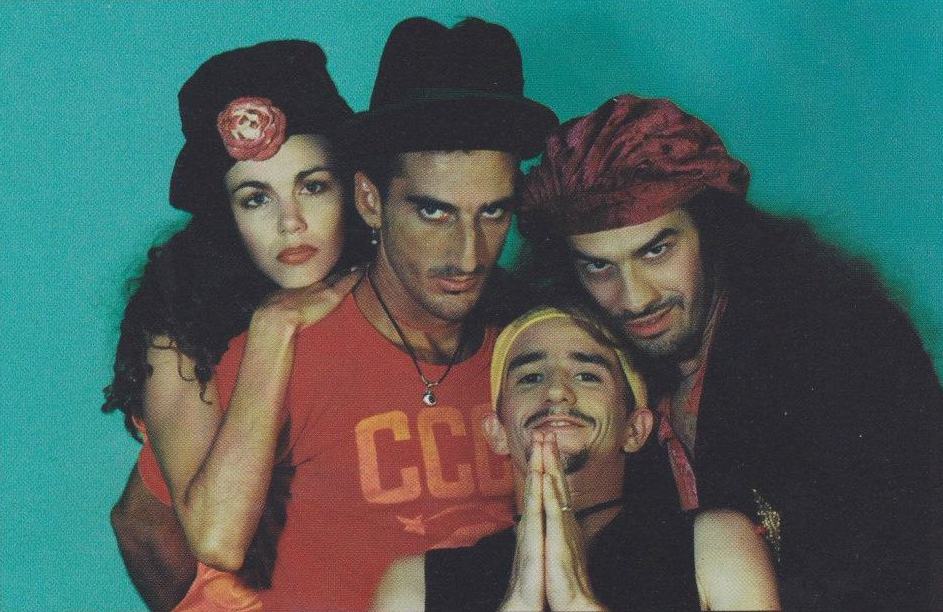

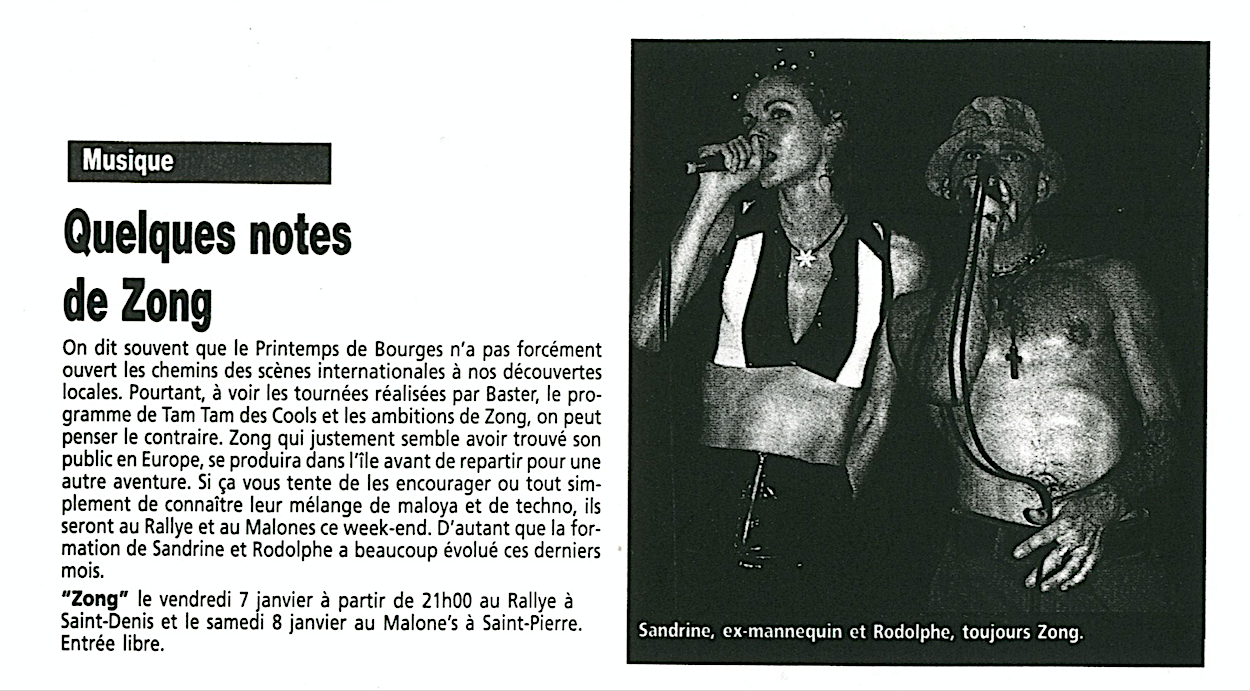

Alors les expériences vont s’enchaîner à un rythme accéléré au fil de la démocratisation des instruments numériques. Une pierre angulaire est posée par Zong, premier groupe à placer l’électro comme base de travail, l’œuvre d’un fantasque créateur, Rodolphe « Mister Zong » Legras, d’une vocaliste Sandrine « Drean » Ebrard, rejoints par un musicien purement électro, Yann Costa, et par le batteur Cyril « Fever » Faivre. « Mister Zong » et « Drean » ont grandi dans le giron du Groupe folklorique de La Réunion, autant dire que le séga et le maloya coulent dans leurs veines. Ce qui leur donne une légitimité d’autant plus grande pour explorer les sonorités post-modernes. « On samplait nos sons dans la cuisine avec un sampler à disquettes », raconte Drean. Dès 1998, Zong est sélectionné pour le Printemps de Bourges. Un nouveau chapitre vient tout juste de s’ouvrir.

L’autre pierre est posée par Jako Maron. Nourri au hip-hop, l’artiste entamera un travail de défrichage consciencieux, déconstruisant le maloya « organique » pour le reconstruire en « synthétique ». Nous revenons à la transe dont nous parlions plus haut, Jako bâtissant ses morceaux sur la répétition de séquences aux variations progressives. Le même chemin qu’empruntent les musiciens dans les « servis kabaré ». Son album solo « Saint-Extension » constitue la meilleure preuve de cette recherche esthétique pointue et passionnée.

À l’image de Jako Maron, tous les musiciens de la planète électro réunionnaise ne délaissent surtout pas les « vraies » percussions du maloya, collaborant dès qu’ils le peuvent avec des artistes « humains » pour des projets qui ne cessent de confirmer que ce mariage électro-maloya est une réussite.

Impossible de citer ici tous·tes les tritureurs·ses de sons, de l’inlassable Psychorigid à Boogzbrown (membres du collectif So Watts) en passant par J-Zeus, Kwalud, le duo Do Moon... Mais aussi Arash Khalatbari, ex-fondateur du trio Ekova, iranien d’origine qui, installé à La Réunion, nourrit la fusion autant qu’il s’en inspire. Dans cette galaxie un brin virile, les femmes trouvent leur place avec Barbee, Agneska, D-Lisha... Nous venons de voyager à vitesse grand V vers les années 2020 mais un léger retour en arrière s’impose.

Car vers la fin des années 2000, à Rennes, un jeune homme, Jérémy Labelle, fouille dans les racines réunionnaises de son père, septentrionales de sa mère, abreuvé de techno de Detroit par son frère et s’enfouit dans des études de musicologie. Premières Transmusicales en 2010 avant de s’installer à La Réunion pour apporter encore un nouveau souffle au maloya-électro, encore plus large et pointu, continuant d’agréger avec une virtuosité particulière, un dosage toujours plus minutieux, les influences ancestrales. Porté par une époque propice aux unions transgenres, Labelle - dont un EP est intitulé « Post-maloya », compose aujourd’hui pour des orchestres philharmoniques, toujours derrière ses machines, et s’enthousiasme sans cesse devant les transes du maloya « la kour », joué à terre.

La nouvelle génération est en marche, dont nous avons déjà cité quelques figures. Ajoutons-y Loya, Sofaz, Aleksand Saya… mais on ne saurait trop conseiller de rester à l’affût des « cartes blanches » et autres programmations du festival Les Electropicales, qui célèbre sa quinzième édition en 2023 et à qui l’on doit la compilation « Digital Kabar ». On ne saurait trop, aussi, recommander l’écoute de ces nombreux artistes qui, souvent depuis longtemps, ont intégré l’électro sans en porter l’étiquette : Christine Salem, Nathalie Natiembé, Maya Kamaty, Grèn Sémé… On en oublie mais c’est toujours comme ça, dans les mariages : on ne prévoit jamais assez de places au banquet !

David Chassagne

Photo 1: De gauche à droite, Sandrine Ebrard, Rodolphe Legras et Laurent Ladauge, Massimo Murgia du groupe Zong en 1997, Christophe Pit.