D’un point de vue historique, la culture des Comores possède de forts liens avec la culture swahilie des côtes de l’Afrique de l’Est. L’histoire orale, écrite et archéologique a permis de documenter de manière impressionnante ces liens qui remontent à pas moins d’un millier d’années. L’apparition de la forme de musique nommée twarab dans les premières décennies du 20e siècle a montré une fois de plus la proximité de l’imaginaire culturel liant les Comores au monde swahili et au-delà, incluant les cultures majoritairement islamiques de l’océan indien occidental.

Musiques des Comores

Mohamed Hassan et le twarab à Ngazidja

published by

Werner Graebner

05 juillet 2023

L’origine du twarab comorien est étroitement liée à la diffusion du taarab dans le monde swahili, en particulier à la fondation de clubs de taarab à Zanzibar, et plus tard, à la distribution d’enregistrements de chansons en swahili et en arabe. En 1908, des membres de la communauté de Grande Comore à Zanzibar ont créé un club de musique appelé Nadi Shuub, et selon la légende, un Comorien de Zanzibar répondant au nom d’Abdallah Mohamed Cheikh a introduit ce type de musique à Ngazidja autour de 1912-1913. Un certain nombre de ses disciples et lui-même jouaient du violon, et les Comoriens ont donc baptisé cette musique fidrilia (fidla en swahili, de l’anglais fiddle). Ces échanges se sont intensifiés à la fin des années 1920 avec la circulation de musiciens entre Zanzibar et Ngazidja ; Mbaruk (Mwandjié Twabibu) et Ropiya Shenda, deux célèbres chanteurs des années 1940 et 1950, seraient revenus de voyages à Zanzibar avec de nouvelles chansons en swahili. Ce style musical a connu un nouveau tournant à la fin des années 1920 lorsque des disques 78 tours de chansons en swahili et en arabe sont devenus disponibles. Au début des années 1930, ce style (désormais appelé « thouarabou ») faisait partie intégrante des coutumes de mariage, décrites dans ce récit publié en 1937 :

[Le] "thouarabou consiste en une réunion d’amis et de parents dans la maison nuptiale … le mari en costume de drap, habillé à l’européenne, mais portant sur la tête le fez traditionnel est assis sur une chaise garnie de coussins. … Devant lui s’entassent les invités. Quelques-uns munis de violons et de guitares entraînent les autres à chanter. Tous chantent en balançant la tête à droite et à gauche, successivement, à l’unisson et en cadence." [M. Fontoynont et E. Raomandahy. « La Grande Comore. » Mémoires de l’Académie Malgache 23. Tananarive, 1937]

Entre les années 1930 et 1950, des clubs de twarab ont été créés à Moroni et dans les principales villes de Ngazidja. Cette période correspond également à l’agrandissement des ensembles, incluant désormais (en plus des instruments classiques tels que l’oud, le msondo et le duf) le nai (une flûte de bambou), l’accordéon et le violoncelle, ainsi qu’une section de violons comprenant jusqu’à 3 joueurs. Un orchestre twarab typique de cette époque comprenait environ sept ou huit instruments, joués à tour de rôle par les membres de l’association. L’ajout ultérieur de nouveaux instruments a été inspiré par le développement d’ensembles de taarab sur la côte swahilie, tels que l’Egyptian Club et l’Al Watan Musical Club à Dar es-Salaam ou l’Ikhwani Safaa à Zanzibar, et par l’influence de la firqah égyptienne largement diffusée par les enregistrements et le cinéma parlant. Le kilabu, cette structuration sous forme de club, a été un élément particulièrement important dans le monde du twarab comorien, et les concerts lors du anda (ou « grand mariage ») ont été rendus possibles grâce à leur existence et la gamme de leurs activités.

Mohamed Hassan est né à Ntsaoueni sur la côte occidentale de Ngazidja en 1932. Son père, Hassan Mchangama, était à la tête d’une famille profondément religieuse ; car sa mère était considérée comme la meilleure interprète du Coran dans la région et l’un de ses oncles était le principal Qadi de la ville. Mais cet excellent lignage n’était peut-être pas la meilleure entrée en matière pour une carrière dans la musique, souvent jugée comme une œuvre diabolique par les musulmans pieux.

Vers 1945, un groupe de musique d’un village voisin est venu se produire à Ntsaoueni. Il comptait un joueur de violon, tandis que les autres jouaient du ngoma [tambours locaux]. J’ai été si impressionné par les sonorités du violon que le jour suivant, j’ai été au travail pour essayer de fabriquer un instrument similaire à partir des matériaux que j’avais sous la main, des cordes en fibre de coco. L’année suivante, nous avons créé notre propre petit club de musique, et en 1948 nous avons donné notre premier concert en public. J’ai joué avec un violon fabriqué par un artisan local. Le concert a été un véritable succès et nous avons continué à jouer lors de mariages. Nous jouions alors des chansons en swahili et en arabe : des chansons swahilies du groupe de Siti bint Saad, puis de Bakari Abedi, tous deux de Zanzibar ; et celles des grands maîtres de la musique arabe de l’époque, tels que Mohamed Abdul Wahhab ou Um Kulthum.

À cette époque, nous ne chantions pas en shingazidja [le dialecte de l’île]. Toutes les chansons étaient soit en swahili, soit en arabe. Nous les copions à partir d’enregistrements ramenés par des voyageurs revenus de Zanzibar. Après avoir interprété ma première chanson en shingazidja en 1962, des personnes venaient de toute l’île pour savoir si la rumeur disait vraie, tant la surprise d’entendre du twarab chanté dans notre langue locale était grande.

Comme l’explique Mohamed Hassan, les chansons étaient toujours chantées en swahili ou en arabe au cours des années 1950. Pourtant, il est important de souligner que le swahili n’était pas une importation récente. Comme de nombreux Comoriens de sa génération, en particulier parmi les urbains, Mohamed Hassan connaissait bien le swahili. Celui-ci faisait également office de langue littéraire, l’adaptation constituée par l’alphabet arabe swahili étant couramment utilisée dans les discours littéraires, la poésie, la correspondance, etc. Ainsi, l’usage du swahili dans le twarab ne serait pas simplement un emprunt de paroles de chansons importées, difficilement compréhensibles pour le public, mais bien l’expression et le renforcement d’un usage urbain et idéal de la langue. Quand des interprètes de twarab ont commencé à produire des chansons dans les langues insulaires à la fin des années 1950 et au début des années 1960, il s’agissait d’un mouvement lié au climat politique général, aux sentiments anticolonialistes et panafricains valorisant les normes et cultures locales par opposition à la culture des puissances coloniales.

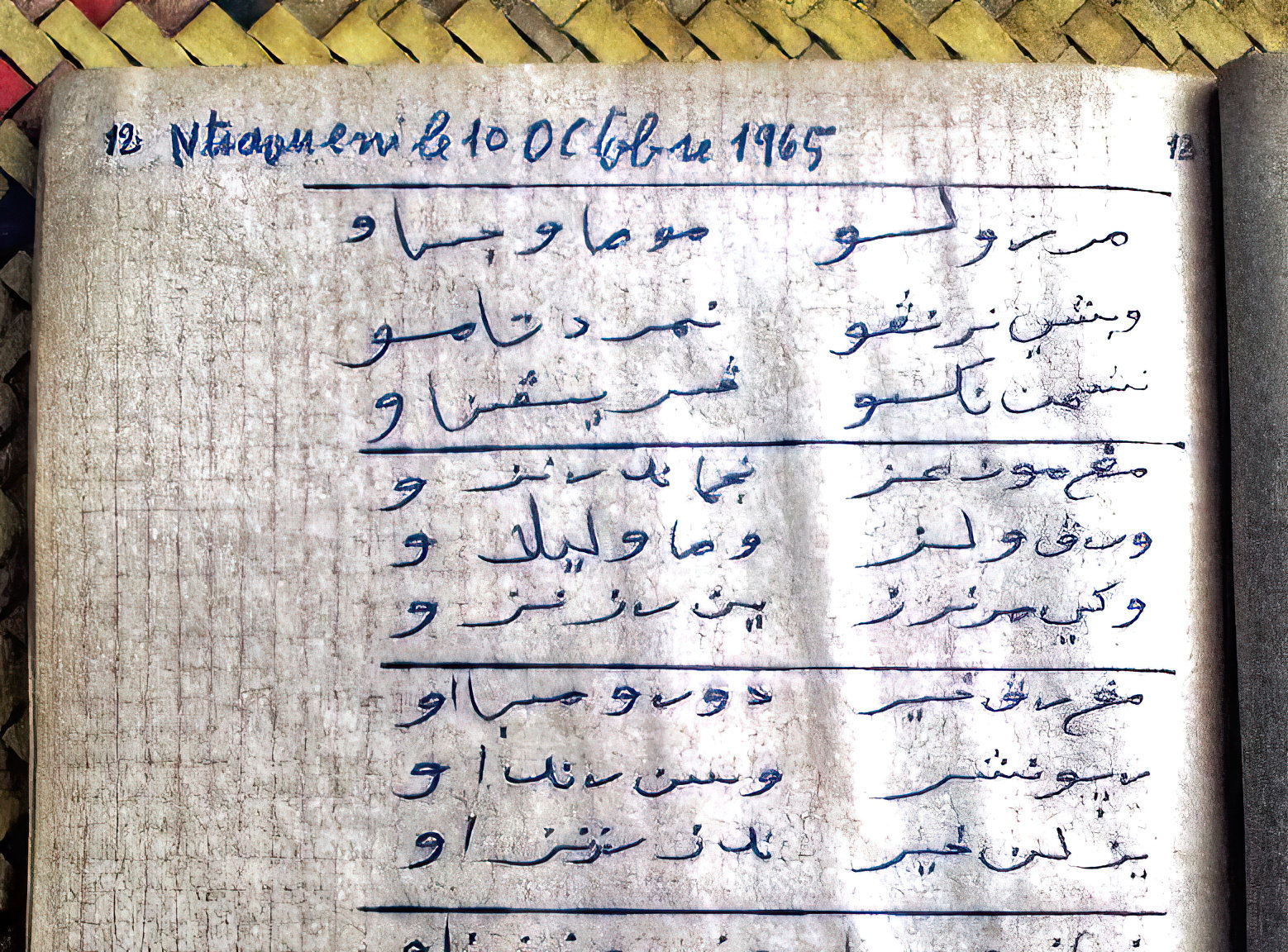

Bien qu’il maîtrise également l’alphabet romain, Mohamed Hassan a continué à composer et annoter toutes ses chansons avec une adaptation de l’alphabet arabe swahili pour la transcription du shingazidja. Voici un extrait de son recueil de chansons, Mri Uwalao (« L’arbre en fleurs ») :

Mri riwalao mwema udjisao (mbesheleo) L’arbre que nous avons planté est magnifique et en fleurs (refrain)

Upvashiya ndravu na marunda tamu Plein de branches et de fruits savoureux

Na tamani nkuu pvo riyapvunao D’une valeur précieuse quand on les cueille.

Mngu mwenyi enzi ndjema ndo randzao Dieu Tout-Puissant, c’est une faveur que nous vous demandons

Uripve walezi wema walelao Donne-nous des parents, qui sont de bons éducateurs

Wake warandazi ena rizandzao Qu’ils soient nos conseillers pour tout ce que nous désirons.

Mngu ripve kheri dua ndo riombao Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la chance, nous t’en supplions par cette prière

Ripuwe na shari usoni rendao Sauve-nous de l’infortune maintenant et à l’avenir

Yezilo na kheri ndizo rizandzao Tout ce qui est bon, c’est ce que nous demandons.

En dehors de Mohamed Hassan, on peut citer d’autres grands noms du twarab en shingazidja tels que Said Mohamed Taanchik et Maabad Mzee, ce dernier étant le chanteur et compositeur en chef de l’orchestre Asmumo (Association Musicale de Moroni), le plus important club de musique de Moroni. Le son d’Asmumo au début des années 1960 se rapprochait de celui des célèbres orchestres zanzibarais, avec une section d’instruments à cordes composée de violons et d’oud (luth), de qanun (cithare), de nai (flûte), de dumbak (tambour) et de riq (tambourin). Mohamed Hassan, Asmumo et d’autres artistes de twarab enregistraient fréquemment pour Radio Comores, l’unique studio dans le pays à cette époque. À la fin des années 1960, Mohamed Hassan était devenu le chanteur le plus connu, et il a été invité en 1969 et en 1972 à jouer pour la communauté comorienne de Majunga (Madagascar). À ces occasions, il a enregistré un certain nombre de chansons pour un label malgache situé à Antananarivo (sur un sous-label nommé Voix de Comores).

![« Mri Uwalao » de Mohamed Hassan [enregistré par Werner Graebner, Moroni, 1998 ; sorti sur : Duniya: Twarab legend from Grande Comore. Dizim Records CD 4507-2 ; 2000].](https://www.phoi.io/upload//files/543/mohdhassanvoixdescomores.jpg)

La musique comorienne a traversé une période de modernisation à la fin des années 1960, avec l’introduction de batteries jazz ou rock standard qui ont amené un rythme plus énergique et plus dansant. Des instruments principaux amplifiés, tels que la guitare ou l’orgue, étaient nécessaires pour équilibrer le son des tambours. Tandis que le twarab acoustique des débuts, avec ses paroles en partie en swahili ou en arabe, était associé à une attitude urbaine snob et appartenant à la classe supérieure, le nouveau style désormais appelé mshago s’est diffusé dans les villages, chacun d’entre eux se targuant bientôt de compter une ou deux associations rivales et leurs groupes. Le nouveau mshago twarab faisait également partie d’une culture des jeunes émergente, qui a repris le thème de la critique sociale présent dans les chansons de sambe (danse traditionnelle). Le coup final porté au twarab des origines s’est produit peu de temps après l’indépendance (1975), avec le nouveau régime d’Ali Soilih. Sous le gouvernement révolutionnaire de Soilih (1975-78), l’héritage du twarab était perçu comme une importation de nature réactionnaire et presque tous les anciens enregistrements ont été retirés de la discothèque de Radio Comores.

Comme d’autres artistes de twarab de la « vieille garde », Mohamed Hassan a arrêté de se produire et est retourné mener une vie paisible dans sa ville natale de Ntsaoueni. Il a envisagé de faire un retour au début des années 1980, mais n’était pas prêt à adopter le nouveau style mshago électronique et dansant. Les années suivantes, Mohamed Hassan a occasionnellement accepté de se produire lors de mariages quand il y était invité. En 1988, il a été invité par la communauté comorienne de Marseille pour donner quelques concerts, et plus tard par celle de La Réunion. En 2004, il s’est vu décerner une médaille présidentielle pour ses accomplissements et sa contribution à la culture nationale comorienne. Mohamed Hassan est décédé dans sa ville natale de Ntsaoueni en 2013.

Werner Graebner

Traduction réalisée par Catharine Cellier-Smart (Smart Translate).

Photo : Mohamed Hassan devant sa maison de Ntsaoueni, Werner Graebner, 1998.