Musiques des Comores

L'orchestre Twarab Âyn, un twarab engagé et engageant

published by

Yakina Djelane

19 juillet 2023

Le twarab, mot dérivé de l’arabe taariba, signifie « être ému par la joie ou la peine ».

Aux Comores, l’histoire du twarab est intrinsèquement liée à l’archipel de Zanzibar. Ce genre musical apparaît pour la première fois dans la région grâce au sultan Sayyid Barghash et Hamoud Bin Ali. Ce dernier fait venir, dans les années 1900, un orchestre égyptien, et c’est ainsi que les instruments phares du twarab vont être présentés. Violons (fidrila), luths (oud) et percussions (msondro) s’invitent dans la cour du sultanat de Zanzibar et, quelques années plus tard, les musiciens zanzibarites se les approprient. Par la suite, deux associations musicales vont voir le jour, Ikhwani Safaa et Culture Musical Club dont la notoriété, jusqu’à nos jours, ne s’est jamais démentie.

Au début du XXe siècle, Zanzibar est un point de ralliement important pour les échanges politiques et culturels. De nombreux lettrés comoriens y sont formés, les échanges commerciaux sont fréquents entre les deux îles et des mariages sont contractés pour renforcer des liens d’amitié ou politiques. D’ailleurs, dans les années 1910, deux comoriens natifs de Zanzibar, Abdallah Cheikh Mohamed et Salim Bin Hilal, font découvrir le twarab aux habitants de l’archipel. D’abord dans la capitale, Moroni, puis dans d’autres grandes villes, à l’instar de Mitsamihuli. Marin Band, Kilabu, Sipori sont les premières associations musicales (shama) dédiées au twarab. À ses débuts, le twarabu ou fidrila (en référence aux violons) avait lieu chez la future mariée et les associations musicales étaient chargées d’animer la soirée par des chansons qui encenseraient les mariés et leurs familles.

Pour Werner Graebner, auteur d’une étude sur le twarab aux Comores, les années 1940-1960 constituent l’âge d’or du twarab. Le genre va prospérer grâce aux associations musicales. Les paroliers célèbres tels que Mbarouk, Maanbadi Mze, Said Mohamed Taanshik animent les twarab consacrés aux cérémonies coutumières. Suivront Said Mohamed Tourqui (Moroni) et Mohamed Hassan (Ntsaweni) qui sont les représentants les plus charismatiques des chansons d’amour.

Pendant l’autonomie interne, le président Said Mohamed Cheikh encourage la création d’un twarab en langue nationale. Son souhait va être entendu et loin d’être une pâle copie des rythmes zanzibarites, Mohamed Hassane et ses pairs vont puiser dans l’art poétique traditionnel des wapvandzi pour créer des textes en comorien. Les Comoriens reprennent souvent les répertoires swahilis car les deux langues possèdent la même racine bantoue. La compréhension en est ainsi facilitée. Les associations musicales pionnières telles que ASMUMO (Association Musicale de Moroni), Awlad El Komor et Saif El Watan, interprètent les chansons swahilies en comorien.

À Anjouan, le premier orchestre Saif el Watwan voit le jour vers 1955, et Said Omar Foidjou en est le principal compositeur-interprète. Des chansons comme "Djamila" et "Sikitriko" n’ont pas pris une ride et sont toujours chantées dans les mariages et autres célébrations. À partir des années 1980, le twarab se modernise et d’autres influences viennent se greffer aux apports oriental et zanzibarite. Les violons, luths et accordéons disparaissent peu à peu de la scène pour faire place à des instruments modernes comme la batterie, le synthétiseur et la guitare électrique. Des associations musicales de femmes font leur apparition dans ce paysage culturel et musical. À Anjouan, les orchestres "Mahabouba El Watoine" et "Twamaya Ya Komor" épatent par la richesse de leurs répertoires avec des thèmes de prédilection tels que l’amour, l’éducation ou la vie de couple. Marie Mahmoud, fondatrice et chanteuse principale du groupe "Twamaya ya Komori", a repris sous le titre "I love you" la célèbre chanson "Yalaiti" de la légende Bi Kidude, ce qui souligne l’influence zanzibarite, toujours présente.

Twamaya ya Komori est né d’une volonté de la part des femmes de s’exprimer à travers le genre du twarab. Un genre qui sollicite des instruments souvent perçus par la société comme relevant exclusivement des compétences masculines. Elles seront formées par Al Halidi dit Mriga pour maîtriser les instruments de musique et composer la mélodie de leurs chansons originales. Aujourd’hui, ces groupes sont célèbres, entre autres, pour la capacité des femmes à jouer de la guitare, de la batterie ou de l’accordéon.

L’apathie va tout de même gagner certains groupes twarab qui se contenteront de faire des reprises et des playbacks sur scène. Le twarab garde sa popularité, quelques productions intéressantes surgissent ici et là, les textes sont toujours d’une grande diversité thématique mais le genre perd de sa superbe. Le mshago, aux rythmes rapides et parfois discordants, prend le dessus sur l’héritage musical swahili et arabe. Certains acteurs culturels nostalgiques d’un twarab classique et rayonnant, vont alors tirer la sonnette d’alarme.

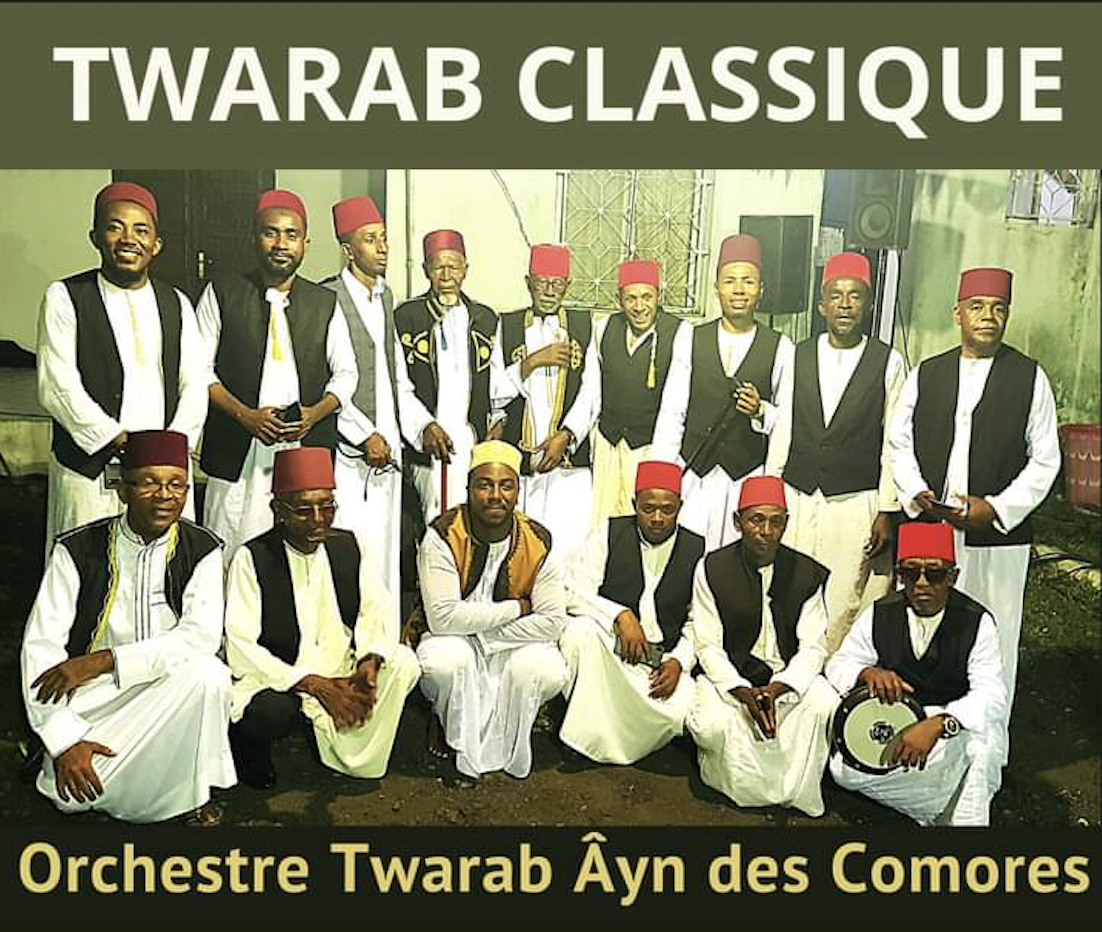

Mouvement de revitalisation

En février 2022, l’idée d’un orchestre de twarab classique s’inspirant des origines swahilies et égyptiennes va émerger au sein de l’association "Uwanga". Uwanga, ou « renaissance culturelle », est une association qui promeut la culture comorienne et encourage la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. En juin 2022, l’orchestre est préalablement composé de cinq personnes (Dahalani, Moussa, Faisoil Mlindassé, Mze Chabani et Abderemane Wadjih) qui souhaitent redonner au twarab ses lettres de noblesse. Huit mois plus tard, le groupe s’élargit avec quinze chanteurs et musiciens. Trois dates de concert seront programmées dans la capitale. C’est dans les jardins du Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique (CNDRS), le 10 décembre 2022, que s’ouvre le premier concert de présentation de l’orchestre. Le lieu est symbolique car le CNDRS est l’institution nationale chargée de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel des Comores. Ce premier rendez-vous de l’orchestre avec le public est un franc succès et signe l’acte de naissance de Twarab Âyn.

Le public retrouve quelques semaines plus tard ce twarab traditionnel dans la salle de spectacle de l’Alliance franco-comorienne et au Palais du peuple. Chaque rencontre est l’occasion pour les quinze chanteurs et musiciens de perfectionner leur performance et de rappeler les objectifs de Twarab Âyn. C’est ainsi qu’on assiste à l’éclosion de l’orchestre, des chanteurs et des musiciens, habillés de leurs plus beaux boubous blancs (kandu), de gilets noirs (sukutri) et de chéchias rouges (kofia ya shada). Certains instruments, comme les percussions et les violons, avaient disparu des scènes de twarab et le public redécouvre avec ravissement un twarab se réclamant des origines (twarab ya aswwili).

Pour Abderemane Wadjih, membre fondateur et meneur de l’orchestre, il s’agit d’un début. Ce projet d’orchestre intergénérationnel est une idée qui lui trottait depuis longtemps dans la tête. Anthropologue de formation, il souhaite faire connaître l’essence du twarab. Les dix morceaux interprétés dans les trois concerts sont choisis avec soin et témoignent aussi d’un long travail de recherche et d’appropriation des textes. Une création originale qui exhume des textes appréciés et rassemble le public autour de titres familiers et rarissimes.

Le concert de Twarab Âyn plonge le spectateur dans un voyage fabuleux des origines du twarab (ya aswili). L’interlude (bashrafi) débute souvent par "Alf leila wa leila" de la diva égyptienne Oum Koulthoum. Les hommes brandissent fièrement leurs cannes en exécutant allègrement des pas de danses. Les femmes dansent avec leurs éventails ou en jouant avec leurs lesso (fichu comorien). Spectacle, partage avec le public mais également mise à l’honneur des doyens participant au projet artistique. Les doyens du groupe Mze Chabani, Mze Number One et Maarouf sont considérés comme étant les dépositaires, des légendes vivantes d’un genre menacé. Mze Number One, de son vrai nom Hamada Mdoihoma, est un célèbre compositeur dont une grande majorité du public ne connaissait la voix qu’à travers les ondes de la Radio Comores. Mettre enfin un visage et identifier l’immense Mr Number One est l’une des révélations de Twarab Âyn. Sa chanson populaire et patriotique en swahili et comorien date des années 60. "Lewo hapa" a servi de jingle à de nombreuses émissions radiophoniques et revient souvent en boucle dans les places publiques (bangwe), lors de la danse du sambé.

Lewo hapa Aujourd’hui, ici même

Siku kicha mwezi wa lao le jour prend fin et la lune brille

Ewa wungwana lewo machindano braves gens, voici le jour des compétitions.

Naritsahe rizijuwé Cherchons à savoir

Ye zonesawo kweli za komori ce qui montre les vérités comoriennes

Za changiriwa no wazi trendeya celles coordonnées par les prédécesseurs.

L’orchestre choisit minutieusement les morceaux d’antan représentatifs d’une culture traditionnelle et orale. À chaque clôture des concerts, Abderemane Wadjih, chef de file, chante Mdudu (“ému”), composé par Mfoihaya Kari mais rendu célèbre par le chanteur de twarab Mbarouk dans les années 60. Ce chant d’ironie et de calomnies (gungu) met en scène Bau, qui se trouve dans l’embarras à cause d’une sanction villageoise.

Tsili Sha mdudu, Je suis ému

Mi bau tsili sha mdudu Moi, Bau, je suis ému

Ne mana nala sha mdudu Et si je suis ému

Ndapvo ntsoujuwa nambe ndopvi C’est parce que je ne sais plus à qui parler

Mdude ntsudjuwa nambé ndopvi Ému, je ne sais plus à qui parler

Certaines chansons font référence à des événements politiques spécifiques. C’est le cas de la chanson "Kulwabu", qui célèbre l’indépendance des Comores, obtenue en 1975 sans effusion de sang. Ce grand classique est interprété par Abou Abdallah Fundi.

Hasalama ripvecheya ye amana C’est avec paix que nous avons accueilli ce cadeau

ko ya rungwa kulwabu. Pas même une épingle pour nous piquer.

Twarab Âyn témoigne d’une volonté de faire connaître un patrimoine musical tombé dans l’oubli ou qui tend à disparaître. Les intermèdes des concerts deviennent parfois un manifeste pour la sauvegarde du patrimoine musical et invitent le public à rejoindre l’association Uwanga pour soutenir les actions culturelles en cours. Twarab Âyn est en effet né dans l’urgence de sauvegarder et faire connaître aux nouvelles générations le « vrai twarab ». La transmission est au cœur du projet de cet orchestre et les membres se sont mobilisés pour être les passeurs et militants du twarab.

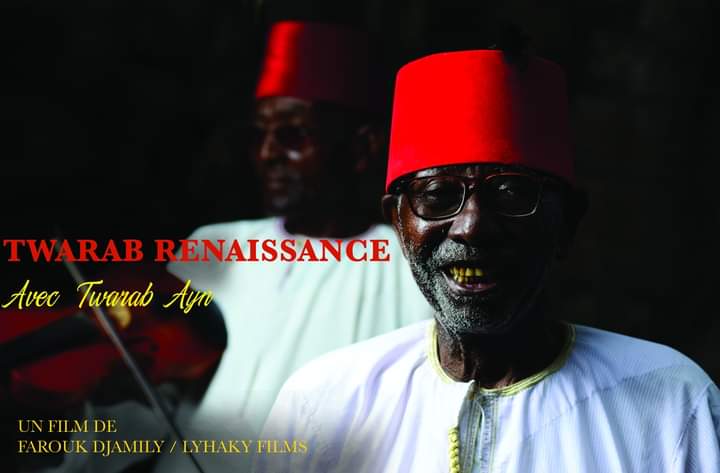

Farouk Djamily, photographe, vidéaste et manager du groupe, est l’un des artisans majeurs de l’orchestre. Il vient de réaliser un documentaire sur la gestation de l’orchestre. "Twarab Renaissance" est un court métrage de 18 minutes qui présente les principaux musiciens et accorde une place importante à la mémoire. Récit de vie, paroles de musiciens, anecdotes sont exprimés avec beaucoup de sincérité et de simplicité.

Outre son apport considérable dans la recherche d’un répertoire authentique, l’organologie est une préoccupation pour l’orchestre. À défaut de budget pour acheter des instruments à l’étranger, ceux-ci sont parfois fabriqués sur place avec des matériaux locaux. À l’instar de la contrebasse, impossible à trouver sur l’archipel, qu’ils ont fait fabriquer avec le concours d’un menuisier. La synergie réelle entre artisans, musiciens, chercheurs et acteurs culturels a offert à cet art qu’est le twarab une véritable dimension socio-anthropologique.

L’orchestre Twarab Âyn va bientôt fêter son premier anniversaire et il s’est déjà imposé ces dix derniers mois comme un modèle de renaissance culturelle. Plus que de simples reprises de chansons classiques, il s’agit d’un travail de création avec une réappropriation musicale propre à l’histoire des Comores. Si l’orchestre déplore le désintérêt des instances culturelles nationales, l’équipe mène une véritable résistance culturelle et compte bien valoriser Twarab Âyn à l’international. Le twarab des origines swahilies et égyptiennes renaît de ses cendres et le public en ressort inspiré et émerveillé. Puisse ainsi la voix originale du twarab comorien être portée au-delà de nos frontières et émouvoir également les citoyens du monde.

Yakina Djelane

Illustrations 1, 4 et 5: Mapitcha Photo.

Bibliographie

DAMIR Ben Ali, Musique et société aux Comores, Paris, Komedit, coll. « biblioteki ya kikomori », 2004.

SAID AHMED Moussa, Guerriers, Princes et Poètes aux Comores dans la littérature orale, Paris, L’Harmattan, coll. « Archipel des Comores ». 2000.

WERNER GRAEBNER, Twarab : a comorian music between two worlds. Kabaro, revue internationale des Sciences de l’Homme et des Sociétés, 2004, Diversités et spécificités des musiques traditionnelles de l’Océan Indien, II (2-3), pp.41-66.