A la fois musique et danse, le séga, se retrouve sous une forme plurielle sur cinq principales îles du sud-ouest de l'océan Indien. A l'île Maurice, J-H Bernardin de Saint-Pierre pourrait bien être le premier de la zone géographique à attester en 1772 l'existence de cette pratique. Dès lors, elle n'aura de cesse de recouvrir des réalités musicales métissées, variées et évolutives. Ainsi, il n'y a pas un séga mauricien, mais des ségas résultant d'une création ancestrale, nourrie par nombres d'influences.

Musiques de Maurice

Typologie des ségas : du gro pilé au moderne

publié par

Fanie Précourt, Claudie Ricaud

31 mars 2020

Le séga tipik ou séga traditionnel, séga gro pilé, séga tambour, séga ravanne

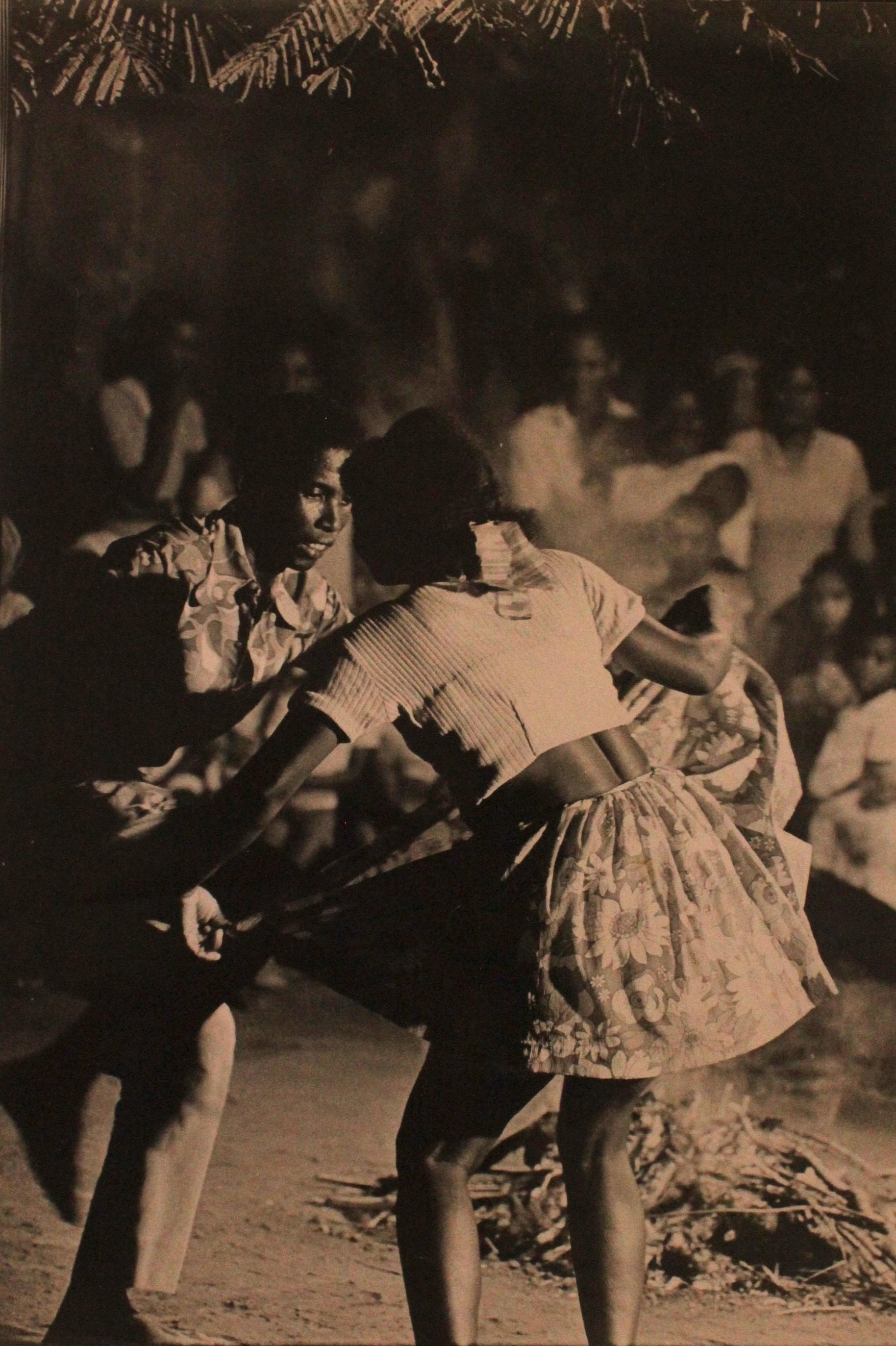

Si aujourd'hui le séga tipik incarne le mauricianisme, il n'a pas toujours été un emblème de sociabilité populaire. En effet, à partir de l'abolition de l'esclavage de 1835, cet héritage afro-malgache a fait l'objet d'interdit par la communauté blanche, sous l'impulsion de l'église. On pouvait ainsi lire dans les manuels de catéchisme, des recommandations faites aux administrateurs : « Ne pas trop permettre les ségas. Les réglementer plutôt en ne permettant de les danser que très rarement, et pas jusqu'à des heures indues... et toujours sous la surveillance d'un commandeur 1 ». Paradoxalement, ce séga sous sa forme la plus traditionnelle, était joué en honneur des retours de chasse de la société bourgeoise durant la première moitié du XXe siècle.

Principalement confiné à Rivière Noire (berceau du genre et de l'ancienne communauté servile), Petite Rivière et Quartier Militaire, le séga tipik obtiendra par la suite ses lettres de noblesse grâce à des figures emblématiques telles que Ti Frèr, Nelzir Ventre, la famille Cassambo, Fanfan (Louis Gabriel Joseph) ou Michel Legris. Aujourd'hui, la nouvelle génération de ségatiers tipik se constitue des enfants de Michel Legris, des groupes Zans Anba avec Syvain Donice, Mazavarou d'Anabelle Henry, Labrazir De Rosemonde Verloppe, Zenerasion Cassambo ou encore Abaim d'Alain Muneean et Marousia Bouvery.

Le séga tipik se joue avec des ravannes (tambours sur cadre cylindrique),une maravanne (idiophone hochet en radeau), un triangle, et dénonce principalement les vices de la société, tels que le mensonge, le vol, la vantardise, l'ingratitude ou encore le communautarisme, un fléau apparu à la naissance des premiers partis politiques des années 1950.

Le séga cordéon, le séga salon, puis séga moderne

La genèse du séga cordéon (qui deviendra séga salon dans les années 1950), nous renvoie à la fin du XIXe siècle, moment de rencontre entre le séga tipik et les pratiques de danse de salon d'origine européenne. Le séga européanisé émerge et se popularise véritablement à la suite de la seconde guerre mondiale avec des chanteurs comme Jacques Cantin, Maria Séga ou Serge Lebrasse. À l'approche des années 1970, il devient le séga moderne, représenté par de grands noms comme Cyril Labonne, José et Marie-Josée Clency, Alain Permal, Gerard Cimiotti, Jean-Claude Gaspard, Marclaine Antoine...

Contrairement au séga tipik caractérisés par des instruments traditionnels pour la majorité d'origine afro-malgache, le séga salon, et d'avantage encore le séga moderne, font principalement appel à des instruments européens dit « modernes », souvent mélodiques, harmoniques et généralement amplifiés, comme les guitares, le saxophone et le synthétiseur, ou encore la batterie qui remplace le jaz (grosse caisse et cymbales) plus rudimentaire des prémices.

L'effectif instrumental s'élargit encore davantage avec de nouveaux métissages stylistiques (seggae, ragga séga, sagaï...) à l'approche du XXe siècle.

Face à la multiplicité des genres, le terme « séga » englobe depuis les années 1960-1970, l'ensemble des compositions mauriciennes d'origine afro-malgache. Pourtant très populaire sur l'île, le séga n'a pas toujours été bien accueilli par l'ensemble de la population. Ainsi, au début des années 1960, la classe bourgeoise méprisait cette musique, « juste bonne pour les gens de la rue et des tavernes ». À tel point qu'il sera un temps banni des fêtes familiales et des maisons de la classe sociale aisée, comme cela a été également le cas à La Réunion. Il en est de même pour l'Église catholique d'alors, qui voyait en la pratique du séga un « péché allant à l'encontre de la morale ».

Dans les années 1970, les bals populaires et la radio diffusent des ségas en tous genres devenus très appréciés des Mauriciens. Les traditionalistes condamnent la transformation du séga en une musique commerciale. Aussi, au-delà des apports stylistiques qui le transforment, le séga à travers son histoire passera des grandes réceptions du gouvernement aux kermesses et autres galas de charité, des salons, kiosques à musique et salle de spectacles aux bars, boîtes de nuit et hôtels. Si certains compositeurs continuent de déplorer l'évolution du séga vers une musique qui donne la priorité au rythme au détriment des paroles, c'est aujourd'hui une musique qui reste très vivante et appréciée à l'île Maurice.

Le séga taverne

Également nommé misik la guèle, le séga taverne apparut à l'île Maurice à l'issue de la seconde guerre mondiale. Les pionniers (soldats mauriciens envoyés au front en Égypte et Arabie Saoudite) en furent les initiateurs et principaux acteurs. En effet, ceux-ci revinrent à l'île Maurice en 1945, rapportant avec eux de nouvelles techniques de jeu et des instruments comme des guitares, des banjos, des accordéons et surtout des harmonicas. Ils ont instauré les bals taverne dans les boutiques afin de se retrouver en fin de journée autour d'un verre et de la musique, pour se rappeler ou exorciser leurs souvenirs de la guerre. Conservant les bases rythmiques du séga traditionnel, ils ont inventé le séga taverne lors de ces réunions. Celui-ci tire donc son nom du lieu où il était joué mais aussi des instruments utilisés.

Tables, chaises, caisses de savon, bouteilles, bocaux d'alcool, murs de tôle, charpente en bois... toute la boutique pouvait devenir instrument de musique. Les pionniers se servaient même des gonis contenant des grains de café, maïs, riz, haricots ou lentilles, pour produire les raclements caractéristiques de sonnailles. Le timbre des sacs vides de marchandises frictionnés se rapprochait de celui de la maravanne. On utilisait aussi le corps en se battant la poitrine, en se frottant les paumes de main l'une contre l'autre, ou en utilisant la bouche comme résonateur. Concernant les instruments mélodiques, le rôle principal était tenu par l'harmonica. Il pouvait être accompagné de la guitare, et, pour les grandes occasions, d'un accordéon, d'un banjo ou d'une seconde guitare. Cependant, ces bals étaient peu fréquentés et le répertoire ne se renouvelait pas. En l'espace de dix ans, les pionniers s'en lassèrent et le séga tarverne s'essouffla.

Le séga engagé (chanson engagée)

L'île Maurice accéda à l'Indépendance en 1968, alors que la population était divisée face au Gouvernement constitué du Parti travailliste et du Parti Mauricien Socialiste Démocrate. Le MMM (Mouvement Militant Mauricien) naquit en 1969, se proposant comme une alternative pour lutter contre le communautarisme, le patronat et le syndicalisme. Prônant l'unité nationale et la justice sociale, il s'inspirait d'un marxisme libertaire. Ralliant à ses côtés un nombre considérable d'insurgés, ce parti crée une révolte sociale, paralyse la vie économique par des mouvements de grève, et détruit la coalition gouvernementale. Face à la répression du peuple et la censure de la presse, des artistes vont se rallier au MMM et s'opposer à la censure. Ainsi naît le séga engagé.

Suivant le modèle de Siven Chinien, qui initia le genre (avec la cassette « Soldat Lalit »), Bam Cuttayen, Micheline Virahsawmy, Rosemay Nelson, Yvon Macabé, Ben Parimamen, Lélou Menwar (Stephen Honoré) mais aussi Nitish et Ram Joganah, vont, à travers le groupe Soley Ruz chanter des textes engagés en vue d'une prise de conscience collective. Il en sera de même pour le groupe Latanier en 1979.

Les textes en créole véhiculent des messages d'espoir, des discours idéologiques et des revendications politiques. Aux instruments traditionnels du séga, s'ajoutent parfois des instruments orientaux que l'on retrouvera dans les ségas-chutney. Les ségas engagés ont un tempo plus soutenu que celui du séga salon, qui reste une musique festive et moins revendicative.

Séga bollywood et séga bindu : les héritages des ségas‐chutney

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, apparaît un genre musical original chutney. Cette musique est elle aussi née du métissage entre les traditions locales et les importations des travailleurs engagés indiens. Ainsi, on y reconnaît des éléments européens, africains, malgaches et indiens (avec le biraha dévotionnel des Ahirs).

La fusion séga-chutney née durant le XXe siècle lors de soirées de gamat (réjouissances la veille d'un mariage indien), de noces, kermesses et autres bals où l'on interprète notamment des qawwalî (musique soufie d'Inde du nord). Les précurseurs seront les ségatiers d'origine indienne à l'image de Thermogène, Coulouce, Claudio Veeraragoo, les Bhojpuri Boys...

D'autres répertoires, très proches, sont englobés sous l'appellation sega chutney. Il s'agit du séga bollywood et du séga bindu. Ces deux répertoires intègrent des instruments indiens comme les tablas et le dholak, le sitar et l'harmonium. Le premier naît dans les années 1960, lorsque la mode bollywood gagne l'île Maurice à travers les danses et chants en hindi. Il en existe trois formes :

- les ségas chutney rebaptisés séga bollywood pour des raisons commerciales

- les ségas dont les paroles sont traduites en bhojpuri,

- les ségas indianisés par les mélodies, instruments et mouvements chorégraphiques des films bollywood.

Le séga bindu, quant à lui, est un séga chanté en créole mais avec des instruments, des rythmes et une technique vocale d'influence indienne (faite d'ornementations et d'un timbre nasillard).

Les textes en créole véhiculent des messages d'espoir, des discours idéologiques et des revendications politiques. Aux instruments traditionnels du séga, s'ajoutent parfois des instruments orientaux que l'on retrouvera dans les ségas-chutney. Les ségas engagés ont un tempo plus soutenu que celui du séga salon, qui reste une musique festive et moins revendicative.

Le seggae

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un métissage entre le reggae et le séga contemporain. Cette fusion est à l'initiative de Joseph Réginald Topize (Kaya) et de son groupe Racine Tatane, en 1989. La cassette « Seggae molamizik » révèle cette année-là au grand public une musique avec des paroles en créole et dont la rythmique issue du séga adopte le skank (contre-temps) du reggae. On le considère dans la lignée du séga engagé qui interpelle lui aussi le peuple. Le courant s'est répandu sur les îles de l'océan Indien notamment avec Ras Natty Baby et les Natty Rebels ou encore le groupe OSB. Toujours en vogue actuellement, il est parfois appelé malogué à La Réunion.

En conclusion

Si aujourd'hui, certaines formes de séga de l'île Maurice n'ont été qu'éphémères (ce qui s'explique par des changements de mœurs et de préoccupations de la société), d'autres au contraire traversent les siècles et restent vivaces. Ainsi le séga primitif ou séga tipik, tout comme le séga moderne témoignent de la longévité de pratiques profondément ancrées, faisant partie intégrante de l'identité culturelle mauricienne.

Claudie Ricaud et Fanie Précourt

RÉFÉRENCES

1. Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l'Isle de France, l'Isle de Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, &c, Amsterdam, Merlin, 1773.